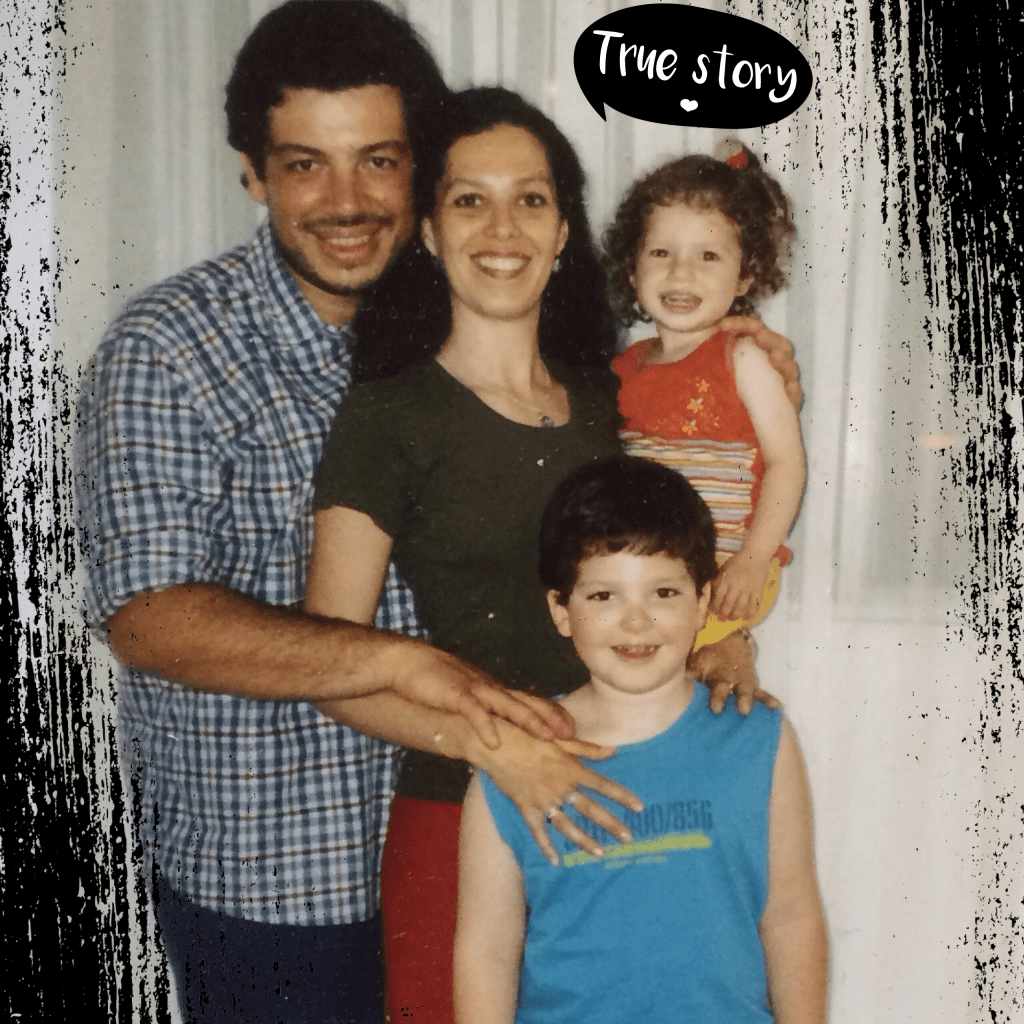

Aujourd’hui, il y a exactement 20 ans, le 13 août 2003, mon mari, nos deux jeunes enfants et moi sommes arrivés en sol canadien en tant qu’immigrants résidents permanents. C’est-à-dire qu’à la suite d’un rigoureux processus de sélection, nous avions été acceptés tout d’abord par le Québec et, ensuite, par le Canada. Il faut se le dire, immigrer est loin d’être une décision facile à prendre. C’est un changement majeur qui a sûrement un effet sur toute notre vie et celle de notre entourage. Il existe tout un éventail de raisons pour lesquelles une personne peut décider de quitter son pays pour toujours. Pour certains, c’est un choix de vie, pour d’autres, c’est le seul choix entre la vie et la mort.

Un choix de vie

Lorsque mon mari et moi avons immigré au Canada en 2003 avec nos deux jeunes enfants, nous cherchions une meilleure qualité de vie et un meilleur avenir autant pour nous que pour eux. Nous étions conscients des bons et des moins bons aspects de ce processus d’immigration. Or, nous étions sûrs que, au bout du compte, tous les facteurs positifs pèseraient plus sur la balance. Nous savions aussi que tout recommencer de zéro dans un endroit inconnu, sans famille ni amis et, en plus, sans connaître ni la langue ni la culture serait, sans l’ombre d’un doute, toute une odyssée. Cependant, quelque chose nous disait qu’on verrait la lumière au bout du tunnel, et, en définitive, c’est ce qui est arrivé.

Émigrer et tout quitter

Nous ne sommes pas les premiers dans nos familles respectives à avoir émigré. Mon mari et moi sommes tous les deux des descendants d’immigrants européens. Du côté de mon père, ses grands-parents paternels ont quitté l’Italie en 1905, alors que mon grand-père Domenico Giuseppe Satriano n’avait que deux ans. Comme la plupart des immigrants, ils se sont installés en Argentine en quête d’une meilleure vie. Pour des raisons que j’ignore, mon grand-père est rentré dans son pays natal à l’âge de 18 ans, a suivi des études en médecine et il est devenu médecin. Malheureusement, ces huit années d’études n’ont pas été reconnues en Argentine et il a donc dû tout recommencer dans son pays adoptif pour devenir enfin pathologiste.

Du côté de ma mère, ce sont ses grands-parents, d’un côté, autrichiens et, de l’autre côté, espagnols, qui ont fait le choix de partir pour éviter, en quelque sorte, les Guerres. En 1913, son grand-père autrichien a envoyé sa femme, mon arrière-grand-mère, et son fils, mon grand-père, Franz Ferdinand Fischer, alors âgé de cinq ans, en Argentine, parce qu’il savait que la Grande Guerre approchait. Cependant, mon arrière-grand-père y est resté et il s’est battu dans cette Guerre. Heureusement, quatre ans plus tard, il a enfin pu rejoindre sa petite famille dans mon pays natal.

Pour ce qui est de son autre grand-père, du côté de sa mère, il était originaire de Saint-Jacques-de-Compostelle, Galice, Espagne. À l’âge de 17 ans, soit en 1897, juste avant d’atteindre la majorité légale, à une époque où le service militaire était obligatoire, et sachant qu’il serait obligé de s’engager dans la Légion étrangère (où très peu survivaient), mon arrière-grand-père Santiago Maillou a décidé de quitter son pays et d’émigrer en Argentine. C’est donc dans ce pays de son choix qu’il a rencontré plus tard mon arrière-grand-mère qui, elle, venait des îles Canaries.

Quant à mon mari, ses grands-parents paternels ont émigré en Argentine en 1949, lorsque mon beau-père avait cinq ans. Après la Seconde Guerre mondiale, la famine et la misère régnaient en Italie. Son grand-père Domenico D’Amico s’était battu et avait survécu à la guerre, et il souhaitait une meilleure vie pour sa famille. Il est donc parti en premier en bateau, n’apportant avec lui que ce qu’il pouvait porter. Le temps de s’installer à Buenos Aires pour offrir un meilleur avenir à sa femme, Maria D’Orazio, ainsi qu’à son fils, Antonio D’Amico, deux ans se sont écoulés. Il a travaillé très fort pour réussir à louer une maison, quoique très modeste, et à amasser l’argent nécessaire afin de payer le billet en bateau pour sa femme et son enfant. C’est à ce moment-là qu’ils se sont finalement réunis tous les trois.

Plusieurs immigrants émigrent en deux fois, c’est-à-dire, l’homme en premier pour préparer le foyer avant l’arrivée du reste de la famille. Néanmoins, en ce qui nous concerne, nous avons pris la décision de partir les quatre ensemble et de commencer à rebâtir en famille. Certainement, les débuts ont été très éprouvants. Notre billet d’avion s’arrêtait à Montréal par manque d’argent. Nous avions prévu prendre l’autocar jusqu’à Québec, la ville de notre choix. Toutefois, nous n’avions pas prévu qu’aucun autocar ne nous laisserait monter à bord parce qu’on avait huit gros sacs de 32 kg chacun (deux sacs par personne), plus nos sacs de voyage, plus la poussette. Personne ne nous avait dit non plus qu’en arrivant tard à Québec, plus précisément à la gare du Palais, avec une fille d’un an et dix mois endormie dans les bras d’une maman à bout de souffle, avec un mari et un garçon de sept ans épuisés d’avoir à transporter tous les sacs après plus de 24 heures de voyage, aucun taxi ne voudrait nous prendre non plus. En fait, une vingtaine de taxis faisaient la file en attendant les clients, mais nous n’étions pas des clients ordinaires. Évidemment, il nous fallait une fourgonnette, mais celle-ci se trouvait plus loin dans la file des taxis. Comme aucun conducteur ne s’approchait de nous, je me suis renseignée et on m’a alors expliqué que nous devions attendre que tous les taxis qui étaient devant la fourgonnette partent pour pouvoir la prendre. Imaginez, il était neuf heures du soir, croyez-vous qu’il y avait beaucoup de clients à cette heure-là ? En plus, comme j’étais la seule à parler en français, j’étais aussi la seule à pouvoir régler tous les problèmes malgré mon désarroi et mon épuisement. Je suis donc allée voir le chauffeur de la fourgonnette et je n’ai pas pu empêcher mes larmes de tout dire pour qu’il nous prenne enfin, même si les taxis qui se trouvaient en avant et en arrière de son véhicule devaient s’écarter, bien contre leur gré, afin de le laisser sortir de la file. Nous avons dû surmonter tellement d’épreuves pénibles dans les premières semaines qu’il n’aurait fallu qu’une seule de plus pour nous faire faire marche arrière : pénurie de logement, on ne veut pas nous accepter parce qu’on a deux jeunes enfants, des rats dans notre premier logement et Régie du logement pour pouvoir annuler notre tout premier bail, des employés du ministère de l’Immigration en vacances, donc aucun rendez-vous en arrivant, pas de place pour la francisation de mon mari, pas de place en garderie pour notre fille, pas de place dans l’école de quartier pour notre fils, entre tant d’autres (voir https://emigrerunchoixdeviepourlavie.ca/2015/11/28/nos-anges-gardiens/).

Bien qu’il soit rare que les départs à zéro soient faciles, nous savions au fond de nous que notre processus d’immigration n’était pas hors du commun et qu’il nous faudrait beaucoup de patience, d’efforts et d’union familiale pour y réussir.

Prochaine étape à franchir

Après avoir fait le choix de nous installer à Québec à cause de la beauté du fleuve Saint-Laurent (on adore vivre près de l’eau), de l’architecture historique du Vieux-Québec, de la proximité de la nature et du fait qu’il s’agit d’une petite ville avec tout ce dont on a besoin pour vivre heureux, notre but était d’obtenir la citoyenneté canadienne dans le but de devenir des citoyens en bonne et due forme avec le droit de vote et la certitude de faire partie de cette belle société d’accueil. C’est donc en respectant toutes les conditions nécessaires : apprendre le français pour mon mari allophone, ne pas sortir du Canada durant trois ans d’affilée – même si j’ai dû rentrer dans mon pays pour une semaine lorsque j’ai appris que mon père avait un cancer incurable –, passer l’entrevue et l’examen de connaissances générales sur l’histoire, la géographie, la politique et la société canadiennes, prêter allégeance à la reine et apprendre l’hymne national par cœur, que nous sommes officiellement devenus, en 2007, citoyens canadiens.

L’importance de conserver ses racines

En Argentine, nos familles respectives se sont adaptées à la culture d’accueil, ce qui signifiait un mélange de cultures d’immigrants européens, pour la plupart d’origine italienne et espagnole. C’est ainsi que les rassemblements familiaux du dimanche à midi pour manger des repas copieux autour d’une grande table avec oncles, tantes, cousins et cousines faisait partie de notre routine. Les pâtes fraîches, la pizza, les grillades, les empanadas, la choucroute, la pasta frola, les pastelitos, le dulce de leche, les crêpes, le pan dulce ou panettone, la tortilla espagnole, le maté, la tarentelle, le tango, le folklore, les castagnettes, la valse viennoise, le football étaient monnaie courante durant notre vie en Argentine.

Bien que nous nous soyons adaptés à plusieurs éléments de la culture québécoise étant donné qu’ils correspondent tout à fait à nos valeurs familiales, nous avons quand même gardé beaucoup d’éléments de notre culture d’origine (en particulier notre langue), d’un côté, parce qu’ils font entièrement partie de notre identité et, d’un autre côté, pour que nos enfants et leurs successeurs n’oublient jamais leurs racines.

Ni d’ici ni d’ailleurs

Il y a quelques années, en 2017, j’ai vécu une situation tout à fait inattendue. Nous étions en vacances en Argentine afin de rendre visite à notre famille et à nos amis. Un jour, je me rends à une pharmacie pour acheter quelques cosmétiques. À la caisse, l’employée me demande ma nationalité. Je la regarde d’un air étonné et je lui dis que je suis argentine. Et voilà qu’elle me répond qu’elle trouvait cela étrange parce que j’employais des mots qui n’étaient plus utilisés. Sans me connaître, elle venait de me lancer une dure réalité en face, sans préambule. Dans une tête de linguiste comme la mienne, cette remarque, apparemment banale, avait d’énormes répercussions sur tout mon être, c’était un coup dur pour mon « argentinismo », comme on dirait chez nous. Évidemment, je m’étais absentée durant onze ans de ma culture, et cette dernière avait en effet évolué. Même si une partie de mon cœur chérissait toujours les bonnes choses de mon pays natal, les Argentins remarquaient mon éloignement. Pour tout vous dire, quelques années plus tard, en République dominicaine, plusieurs Dominicains avaient de la difficulté à me croire que j’étais argentine…

Or, à Québec, entre Latino-Américains, nous identifions notre origine par notre accent, mais nous savons que nous sommes tous des immigrants. Lorsque je parle avec des Québécois, ils savent tout de suite que je ne suis pas québécoise. En revanche, lorsque je parle en français, personne ne reconnaît mon origine. Comme j’ai été scolarisée dans une école française, que mon teint est un peu basané et que mes cheveux sont frisés, on me demande souvent si je suis marocaine, ce qui ne me dérange pas du tout parce que j’adore l’accent marocain. Même une fois quelqu’un pensait que j’étais belge. Mon accent en français ne vient de nulle part. Il n’est ni français, ni québécois, ni marocain, ni belge. C’est mon accent français à moi, sans plus.

Rien à regretter

Somme toute, le processus d’immigration entraîne des illusions mais aussi des déceptions, de nouvelles rencontres mais aussi des pertes douloureuses, des moments agréables mais aussi des deuils. L’émigration est loin d’être un processus facile, et ce n’est pas donné à tout le monde. Ce n’est pas tout le monde qui arrive à franchir toutes les étapes de ce processus et à se dire, à la fin, que tout ce long cheminement en a vraiment valu la peine. Il y en a qui se séparent, il y en a qui dépriment, il y en a d’autres qui retournent à leurs racines, d’autres continuent de chercher encore et encore leur endroit idéal.

Nous, nous avons trouvé notre endroit idéal. Un endroit où nous pouvons vivre en toute tranquillité, où nous nous sentons en sécurité, où nous pouvons élever nos enfants selon nos propres valeurs familiales, où nous pouvons nous épanouir professionnellement et, surtout, où nous pouvons vivre nos rêves. Ici, nous nous sentons chez nous, et ç’est ce qui compte le plus pour nous.

Comme dit l’adage : « La pomme ne tombe jamais loin de l’arbre » et nous, à l’instar de nos ancêtres, nous avons également fait notre choix de pays.